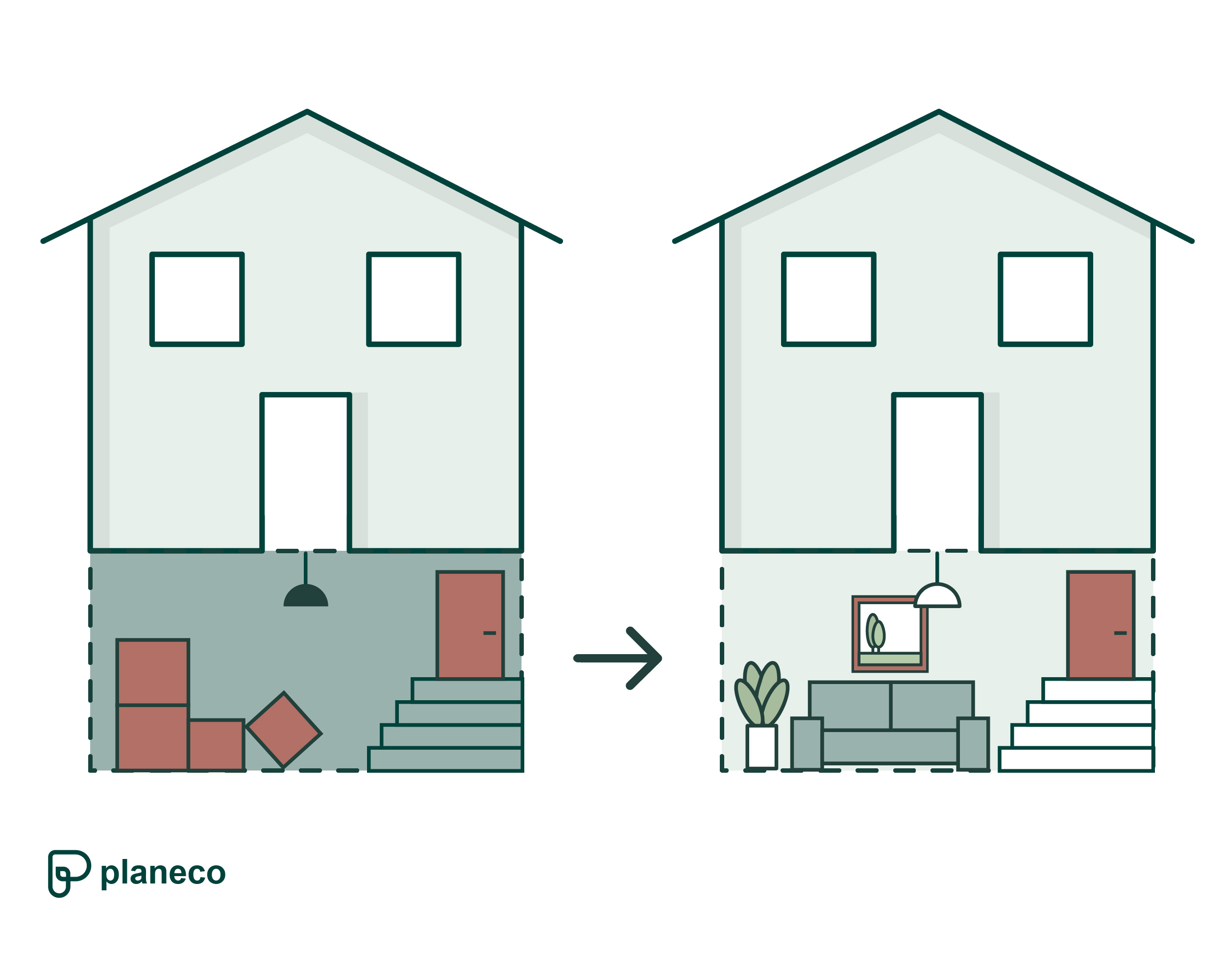

Wie wird aus ungenutztem Keller wertvoller Wohnraum – ohne rechtliche Risiken? Der Umbau zum Aufenthaltsraum wird immer beliebter, doch viele unterschätzen die baurechtlichen Hürden. Landesbauordnungen regeln exakt, wann Kellerräume als Wohnfläche gelten – von Raumhöhe über Belüftung und Tageslicht bis zu Fluchtwegen. Planeco Building begleitet Sie durch den gesamten Genehmigungsprozess – von der kostenfreien Erstberatung bis zur fertigen Kellerwohnung, alles aus einer Hand.

Das Thema kurz und kompakt

- Genehmigungspflicht beachten: Ein Keller als Wohnraum umzubauen, erfordert grundsätzlich eine baurechtliche Genehmigung – allerdings sehen einige Bundesländer unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen oder vereinfachte Verfahren vor.

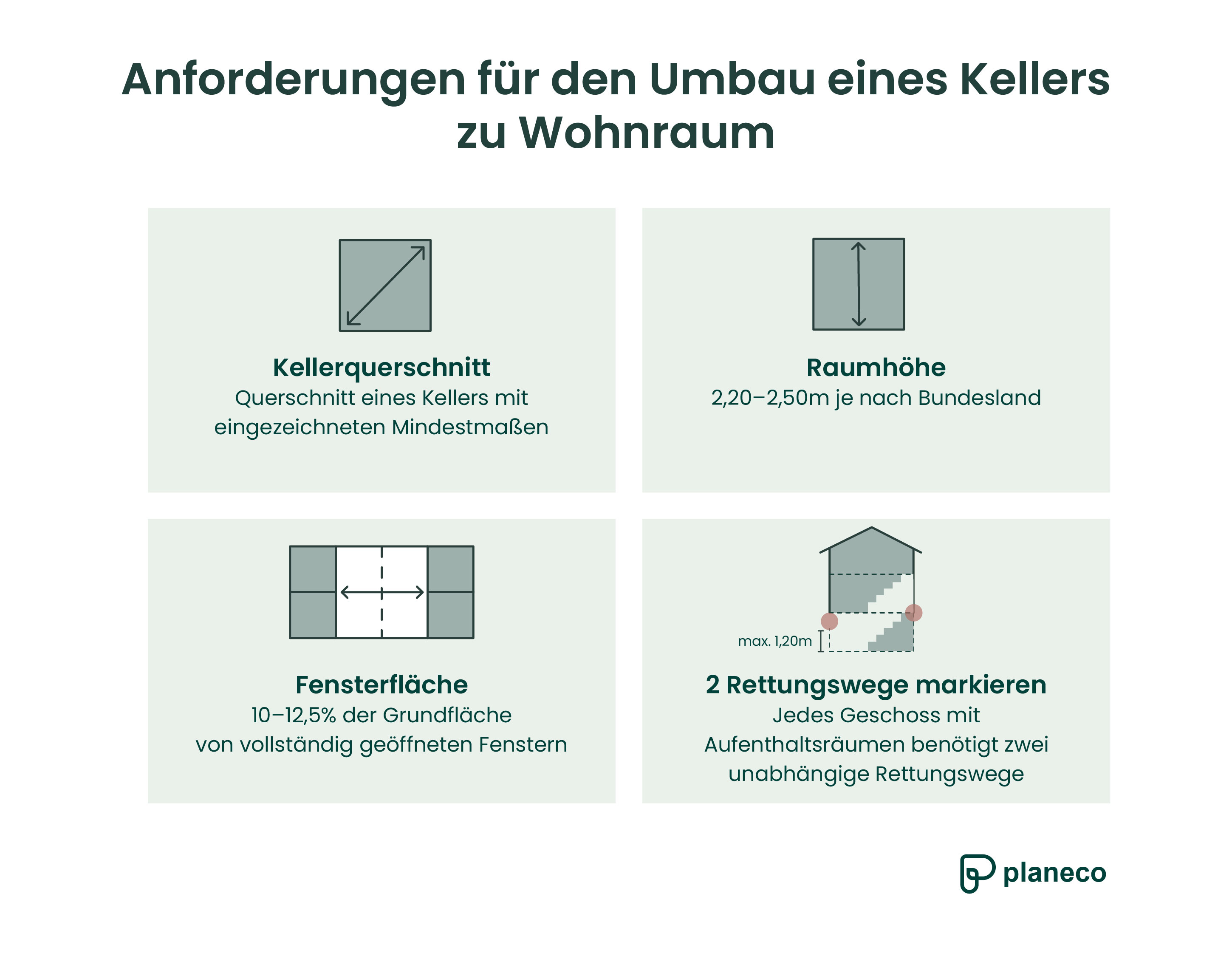

- Drei zentrale Anforderungen: Mindestraumhöhe 2,30–2,40 m, Fensterfläche 10–12,5 % der Grundfläche, zwei unabhängige Rettungswege, ausreichende Belüftung und Beheizung.

- Planeco Building als Partner nutzen: Profitieren Sie vom bundesweiten Expertennetzwerk für Ihre Nutzungsänderung – von der kostenfreien Machbarkeitsprüfung über die komplette Antragsstellung bis zur finalen Genehmigung.

Wann ist der Umbau von Keller in Wohnraum genehmigungspflichtig?

Die kurze Antwort: Grundsätzlich ja. Sobald Sie Ihren Keller zu Wohnraum umbauen und als Aufenthaltsraum nutzen möchten, unterliegt dies der Genehmigungspflicht durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie im Keller wohnen möchten, eine Kellerwohnung zur Vermietung planen oder lediglich ein Arbeitszimmer einrichten wollen.

Die Umwandlung vom reinen Lager- oder Abstellraum zum Wohnraum stellt eine wesentliche Änderung der baulichen Anlage dar. Selbst wenn Ihr Keller bereits die erforderliche Deckenhöhe aufweist und Fenster vorhanden sind, macht dies den Umbau nicht automatisch genehmigungsfrei. Die einzelnen Bundesländer bieten allerdings unterschiedliche Erleichterungen:

Rechtliche Erleichterungen je nach Bundesland:

- Einige Bundesländer wie Baden-Württemberg erlauben die Schaffung von Wohnraum durch Umbau, Ausbau oder Nutzungsänderung im Bestand unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Genehmigungsverfahren – sie gelten dort als verfahrensfrei.

- In anderen Regionen kann für die Wohnraumschaffung im Bestand das vereinfachte Verfahren genutzt werden – insbesondere bei einfachen Gebäuden bis einschließlich Gebäudeklasse 4. Die baurechtlichen Anforderungen bleiben dabei vollständig bestehen; nur der behördliche Prüfumfang ist reduziert.

- In Hessen und NRW gilt für Kellergeschosse eine reduzierte Mindestraumhöhe von 2,20 m statt der üblichen 2,40 m.

Wann ist definitiv eine Genehmigung erforderlich?

- Bei Schaffung einer eigenständigen Wohneinheit oder Einliegerwohnung – meist genehmigungspflichtig, in einzelnen Bundesländern jedoch teils verfahrensfrei.

- Wenn umfangreiche Eingriffe in die Gebäudestatik notwendig sind (z. B. Vergrößerung von Fenstern, Durchbrüche) – in vielen Fällen genehmigungspflichtig, jedoch teils verfahrensfrei bei einfachen Gebäuden (GK 1–2, teilweise bis GK 3 je nach Bundesland).

- Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung als Ferienwohnung

- Wenn vom Bebauungsplan abgewichen wird – z. B. bei Überschreitung der zulässigen Wohnungsanzahl oder baulichen Vorgaben. In solchen Fällen ist auch bei sonst verfahrensfreien Vorhaben eine gesonderte Genehmigung erforderlich.

Wo ist Wohnraum im Keller baurechtlich zulässig?

Die Zulässigkeit von Wohnraum – auch im Keller – richtet sich nach dem Bauplanungsrecht und den Vorgaben des Bebauungsplans. Entscheidend ist, ob die geplante Nutzung im jeweiligen Baugebiet zulässig ist. Maßgeblich ist dabei nicht zwingend die Gebäudeart, sondern die konkrete Nutzung – etwa ob Wohnnutzung im jeweiligen Gebiet erlaubt ist.

In Wohngebäuden ist der Kellerausbau zu Wohnraum grundsätzlich zulässig, wenn Sie die bestehende Wohnung erweitern möchten – denn die planungsrechtliche Zulässigkeit von „Wohnen“ ist hier bereits gegeben. Komplexer wird es, wenn Sie eine neue, eigenständige Wohneinheit (Einliegerwohnung) schaffen möchten: Dann gelten zusätzliche Anforderungen, etwa an die Erschließung und Stellplätze.

Auch in Nichtwohngebäuden (z. B. Bürogebäude) kann eine Umnutzung zum Wohnen möglich sein – etwa in Misch-, Wohn- oder urbanen Gebieten. In reinen Gewerbegebieten ist dies hingegen in der Regel nicht zulässig.

Besondere Regelungen je nach Nutzung:

- Hobbyraum oder Arbeitszimmer: Als Teil der bestehenden Wohnung meist unproblematisch – sofern der Raum als Aufenthaltsraum eingestuft werden kann.

- Kellerwohnung: Die Schaffung einer zusätzlichen Nutzungseinheit erfordert die Prüfung, ob laut Bebauungsplan die zulässige Anzahl an Wohneinheiten eingehalten wird.

- Ferienwohnung: Wird baurechtlich meist als nichtstörendes Gewerbe eingestuft – dennoch gelten in vielen Fällen strengere Anforderungen als bei klassischem Wohnraum, etwa durch Zweckentfremdungssatzungen, zusätzliche Stellplatz- oder Brandschutzvorgaben. Mehr dazu erfahren Sie in unserem kostenlosen Ratgeber zur Nutzungsänderung Ferienwohnung.

Welche Anforderungen gelten für den Umbau eines Kellers zu Wohnraum?

Damit Ihr Kellerausbau rechtlich als Wohnfläche anerkannt wird, müssen verschiedene bauliche und technische Standards erfüllt sein. Diese Anforderungen unterscheiden sich je nachdem, ob Sie bestehenden Wohnraum erweitern oder eine neue, eigenständige Wohneinheit schaffen möchten. Die jeweilige Landesbauordnung Ihres Bundeslands legt die konkreten Parameter fest.

Allgemeine Voraussetzungen für den Kellerausbau

Drei zentrale Faktoren bestimmen, ob Kellerräume als Aufenthaltsraum und damit als Wohnraum geeignet sind:

1. Raumhöhe (Mindestraumhöhe Wohnraum)

Die lichte Höhe zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Decke muss je nach Bundesland unterschiedliche Mindestwerte erreichen:

2. Belichtung und Belüftung

Für ausreichend Tageslicht und Frischluft gelten folgende Vorgaben für Fensterflächen:

- Standard: 1/8 (12,5 %) der Grundfläche des Raumes

- Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: 1/10 (10 %) der Flächen

- Niedersachsen: „notwendige Fenster“ ohne konkrete Prozentangabe

Hinweis vom Architekten: Die Fenster müssen vollständig zu öffnen sein – fest verglaste Elemente reichen nicht aus. Für Aufenthaltsräume im Keller sind ausreichende natürliche Belichtung und Belüftung Pflicht. Lichtschächte allein genügen dafür nicht immer und gelten in manchen Bundesländern sogar ausdrücklich als unzulässig – ihre Größe und Ausführung müssen daher sorgfältig geprüft und geplant werden.

3. Rettungswege

Jedes Geschoss mit Aufenthaltsräumen benötigt zwei unabhängige Rettungswege:

- Erster Rettungsweg: Normale Erschließung über Treppenhaus oder Haustür

- Zweiter Rettungsweg: Meist über ein Fenster mit maximaler Brüstungshöhe von 1,20 m über dem Fußboden

In einigen Bundesländern – wie Baden-Württemberg – gelten Ausnahmen, z. B. bei Einliegerwohnungen mit direktem Ausgang ins Freie oder bei nur teilweise im Boden liegenden Untergeschossen.

Zusätzliche Anforderungen: Eine Heizung ist nicht zwingend vorgeschrieben – es muss aber eine dauerhaft ausreichende Raumtemperatur erreichbar sein. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) stellt zudem Anforderungen an die Wärmedämmung. Kritisch bei Kellerräumen: Feuchtigkeit muss dauerhaft kontrolliert werden – eine fachgerechte Abdichtung und ggf. nachträgliche Dämmmaßnahmen sind hier essenziell.

Zusätzliche Anforderungen für neue Wohneinheiten im Keller

Wenn Sie eine eigenständige Kellerwohnung oder Einliegerwohnung schaffen möchten, gelten verschärfte Anforderungen:

- Separate Erschließung: Eigener Zugang über das Treppenhaus oder Außeneingang. Der Zugang über die bestehende Wohnung ist nicht zulässig.

- Nebenanlagen und Stellplätze: Erforderlich sind z. B. eigene Zähler für Strom und Wasser. Stellplätze sind je nach Landesrecht und Stellplatzsatzung vorgesehen (bei Wohnraumschaffung im Bestand ist eine Befreiung aufgrund Unverhältnismäßigkeit möglich).

- Barrierefreiheit: b der dritten Wohneinheit im Gebäude muss mindestens eine Wohnung barrierefrei erreichbar sein – im Untergeschoss ist das baulich besonders anspruchsvoll.

Gut zu wissen: Viele Bauordnungen sehen für Maßnahmen im Bestand bestimmte Erleichterungsmöglichkeiten vor. Auch sind speziell Maßnahmen zur Wohnraumschaffung im Einzelnen von bestimmten Forderungen vollständig ausgenommen. Planeco Building prüft für Sie kostenfrei, welche Erleichterungen bei Ihrem Kellerausbau möglich sind und welche Anforderungen tatsächlich erfüllt werden müssen.

Die Baugenehmigung für Ihren Kellerausbau mit Planeco Building

Der Weg zur Genehmigung für Ihren Kellerausbau kann komplex sein – muss es aber nicht. Planeco Building hat sich auf Nutzungsänderungen spezialisiert und begleitet bundesweit Hausbesitzer durch den gesamten Prozess. Mit über 1.400 erfolgreich eingereichten Bauanträgen kennt das Team die spezifischen Anforderungen jeder Bauaufsichtsbehörde.

Ihr Weg zur Genehmigung in vier Schritten:

- Kostenfreie Erstberatung und Machbarkeitsprüfung

- Telefonische Analyse Ihrer Ausgangslage

- Prüfung der baurechtlichen Rahmenbedingungen

- Bestandsaufnahme und Planerstellung

- Aufmaß vor Ort oder Nutzung vorhandener Pläne

- Ggf. Erstellung aller erforderlichen Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten)

- Ausarbeitung der technischen Nachweise (Statik, Brandschutz, Schallschutz)

- Zusammenstellung der Antragsunterlagen

- Einreichung und Behördenkommunikation

- Vollständige Antragstellung

- Direkte Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt

- Nachreichung geforderter Unterlagen

- Begleitung bis zur Genehmigung

- Klärung von Rückfragen der Behörde

- Anpassungen bei Auflagen

Die Bearbeitungszeit bei Planeco Building beträgt in der Regel nur 14 bis 21 Tage bis zur Einreichung beim Bauamt. Dank unseres Netzwerks aus erfahrenen Architekten, Statikern und Fachplanern erhalten Sie alle erforderlichen Leistungen aus einer Hand – inklusive Architekturplanung, statischer Nachweise und Brandschutznachweise. Wir koordinieren die gesamte Erstellung und sorgen für eine reibungslose Abstimmung aller Beteiligten.

Ist ein Hobbyraum im Keller Wohnfläche?

Die Bezeichnung „Hobbyraum“ sagt rechtlich nichts aus – entscheidend ist die tatsächliche Eignung und Nutzung des Raumes. Das Baurecht kennt nur die Unterscheidung zwischen Aufenthaltsraum und Nicht-Aufenthaltsraum.

Ein Kellerraum mit Werkbänken und Maschinen gilt als Werkstatt und damit nicht als Aufenthaltsraum. Hier benötigen Sie meist keine Genehmigung. Anders sieht es aus, wenn der Raum tatsächlich als Aufenthaltsraum genutzt werden soll, z. B. als Büro oder Hobbyraum mit regelmäßiger Nutzung. Dann greifen bauliche Anforderungen wie ausreichende Deckenhöhe, Belichtung, Belüftung und ggf. eine Heizung – und es kann eine Genehmigungspflicht bestehen.

Die Konsequenz: Wird Ihr Hobbyraum tatsächlich als Aufenthaltsraum genutzt und erfüllt er die baulichen Voraussetzungen, zählt er zur Wohnfläche – und unterliegt den entsprechenden baurechtlichen Anforderungen.

Kellerwohnung vs. Wohnraumerweiterung: Was ist der Unterschied?

Der Unterschied zwischen einer Kellerwohnung und einer bloßen Wohnraumerweiterung hat erhebliche Auswirkungen auf die Genehmigungsanforderungen und baulichen Vorgaben. Hier sind einige Unterschiede aufgelistet:

Hinweis: Die grundlegenden Anforderungen an Mindestraumhöhe, Belichtung und Belüftung gelten für beide Varianten gleichermaßen. Zusätzliche Auflagen – etwa zur Erschließung oder Stellplätzen – greifen meist nur bei eigenständigen Wohneinheiten, während sie bei einer Erweiterung in der Regel bereits durch den Bestand erfüllt sind.

Die häufigsten Herausforderungen beim Kellerausbau

Der Kellerausbau zu Wohnraum bringt typische Probleme mit sich, die Sie frühzeitig einplanen sollten. Viele dieser Herausforderungen lassen sich mit fachkundiger Planung lösen – andere können ein K.-o.-Kriterium für Ihr Vorhaben darstellen:

- Feuchtigkeit ist der häufigste Stolperstein. In der Regel ist eine Abdichtung von außen notwendig – eine Abdichtung von innen (z. B. nur am Boden) reicht nicht aus und kann zu Schäden an den Wänden führen.

- Zu niedrige Deckenhöhen in Altbaukellern erfordern oft eine Tieferlegung des Bodens – ein massiver Eingriff in die Statik. Leichte Unterschreitungen lassen sich mitunter im Genehmigungsverfahren abfangen. Ist das nicht möglich, wird das Vorhaben schnell unwirtschaftlich.

- Kleine Kellerfenster genügen meist nicht für die geforderte natürliche Belichtung von Aufenthaltsräumen (10–12,5 % der Grundfläche). Vergrößerungen erfordern statische Nachweise für neue Fensterstürze – bei tieferliegenden Räumen braucht es zusätzlich ausreichend große oder geböschte Lichtschächte, die rund ums Gebäude Platz benötigen.

- Nachträgliche Wärmedämmung: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt bei Nutzungsänderungen häufig eine energetische Nachrüstung vor. Ungedämmte Keller kommen in der Regel nicht ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen aus – entweder als Perimeterdämmung von außen oder als Innendämmung mit entsprechendem Raumverlust.

Tipp vom Statiker: Hausbesitzer unterschätzen oft die statischen Herausforderungen beim Kellerausbau. Besonders kritisch: Fenstervergrößerungen und Wanddurchbrüche. Die Kellerwände tragen die Last des gesamten Hauses – jeder Eingriff muss sorgfältig berechnet und abgestützt werden. Mein Rat: Lassen Sie, bei Bedenken in der Statik, eine professionelle Machbarkeitsprüfung durchführen. Das verhindert teure Überraschungen und einen Baustopp während der Umbauphase.

Keller ausbauen Kosten: Mit welchen Ausgaben müssen Hausbesitzer rechnen?

Die Kosten für einen Kellerausbau variieren erheblich je nach Ausgangslage und gewünschtem Standard. Die Preisspanne für den Kellerausbau liegt zwischen 1.000,– € und 2.000,– € pro m², wobei die tatsächlichen Kosten stark von den individuellen Gegebenheiten abhängen.

Durchschnittliche Kostenbereiche:

- Einfacher Ausbau zur Wohnraumerweiterung: 1.000,– € bis 2.000,– € pro m²

- Hochwertiger Ausbau mit Komplettsanierung: 1.500,– € bis 3.000,– € pro m²

- Für den Ausbau eines 30 m² großen Kellers können Sie je nach Arbeitsaufwand mit Kosten von bis zu 30.000,– € rechnen

Kostenübersicht für typische Arbeiten:

Kostenfaktoren, die oft unterschätzt werden:

- Entsorgung von Bauschutt

- Provisorische Abstützungen während der Bauphase

- Erforderliche Gutachten für Statik und Feuchtigkeit

- Zusätzliche Zähler bei neuer Nutzungseinheit

Die Kosten sind nach oben hin offen, da diese auch von den persönlichen Anforderungen abhängen. Ein feuchter Keller kann die Gesamtkosten erheblich steigern, da alleine für das Trockenlegen Kosten von mindestens 500,– € pro m² anfallen.

Planeco Building erstellt Ihnen bereits in der kostenfreien Erstberatung eine transparente Einschätzung der Genehmigungskosten. So erhalten Sie frühzeitig Klarheit über diesen wichtigen Kostenbaustein Ihres Projekts und können die Gesamtinvestition realistisch planen.

So gelingt Ihr Weg zum genehmigten Wohnraum im Keller

Fazit: Ein Kellerumbau zu Wohnraum ist rechtlich anspruchsvoll und je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Raumhöhe, Belichtung, Belüftung und Rettungswege müssen erfüllt sein – mit teils abweichenden Vorgaben: In Hessen und NRW gelten 2,20 m Raumhöhe als ausreichend, in Berlin 2,40 m. Auch die Genehmigungspflicht variiert – manche Vorhaben sind verfahrensfrei, andere genehmigungspflichtig. Für Fensterflächen gelten je nach Landesbauordnung 10–12,5 % der Raumgrundfläche.

Planeco Building navigiert Sie mit über 1.400 erfolgreich eingereichten Bauanträgen sicher durch diesen Prozess. Das Unternehmen prüft kostenfrei Ihre individuelle Situation, erstellt alle erforderlichen Unterlagen und übernimmt die komplette Kommunikation mit dem Bauamt.

.svg)